Entretien : André Chabin

et Philippe Barrot sur les Chroniques du çà et là

André Chabin : Vous n’êtes pas, loin de là (et sans vous faire injure…) un nouveau venu dans le monde de l’édition. Brossez-nous rapidement votre parcours…

Philippe Barrot : Ma première rencontre avec le livre, du moins avec sa fabrication eut lieu en 1973 après avoir été publié (Le Pacte intérieur) par Bruno Durocher aux éditions Caractères. Je découvrais un monde aujourd’hui disparu (ou presque) : la typographie. C’est surtout quelques années plus tard en rencontrant Guy Lévis Mano, (les éditions GLM), que je fis l’apprentissage de l’art de la typographie. Quand je suis interrogé sur mon parcours je tiens particulièrement à mentionner cette rencontre qui fut sans doute décisive, dans mon imaginaire mais aussi dans la volonté de participer de façon concrète à la réalisation d’un livre d’où l’expression « la matérialité du livre » dans l’argumentaire que j’ai rédigé pour présenter les éditions des Chroniques du çà et là. Après des études de littérature à la Sorbonne, j’ai travaillé en atelier puis pour de grands éditeurs, entre autres Robert Laffont (durant presque 20 ans), enfin pour faire vite, j’ai collaboré avec Anne Sarraute et Maurice Nadeau à la réalisation de la Quinzaine littéraire et au comité de rédaction de la même revue pendant une dizaine d’années.

A. C. : Vous créez donc en 2011 une revue semestrielle Chroniques du ça et là : à quelle envie, quelle ambition correspondait-elle? Quel « manque » prétendait-elle combler?

Ph.B. : Paradoxalement, je dirais que la première envie fut la poursuite ou plus exactement la reprise d’un projet éditorial, une revue en l’occurrence que j’avais publiée en 1984-1985, Les Cahiers du topographe. Il en restait plus que des bribes, des pages entières non publiées, comme celles de Guez Ricord, et un réseau amical d’auteurs peu connus mais écrivant toujours. L’ambition des Chroniques passe par l’idée que l’on se fait du manque (elle -l’ambition- peut donc être minimaliste!). Je ne dois pas nier qu’avant tout il y a lors de la création d’une revue, le plaisir d’inventer une forme (la maquette), le plaisir de publier et d’être publié. Oser prétendre « combler un manque » me semblerait un peu excessif ! Toute activité revuiste passe-t-elle par ce genre d’ambition ? Celle des Chroniques serait de mettre l’accent sur un genre, la nouvelle. L’ambition ultime (et je réponds en partie à l’une des questions suivantes) consisterait à proposer quelque chose de « nouveau » dans l’expérience textuelle ou dans la tonalité de l’écriture, en somme d’être dans un processus de « création littéraire » (l’ambition devient là maximaliste!).

A. C. : Dans le paysage revuiste actuel, qu’est-ce qui vous paraît la distinguer? Quelles sont ses lignes de force ? Son architecture interne?

Ph.B. : La caractéristique principale de la revue est non pas l’interdisciplinarité, mais le mélange des genres : textes et photographies. Le projet initial ayant défini les Chroniques s’est transformé, pour aller vers une diversification des genres (nouvelles, poésie, chroniques), une forme de textes hybrides pris entre le littéraire et le journalistique, ou des textes courts, exprimant un moment d’écriture (fragment de journal, remarque, prose poétique) ne trouvant leur place qu’à travers l’espace mental « revue ». Les participants des numéros 3 et 4 ont ouvert la revue à des croisements improbables, des univers d’écriture très différents, ressemblant en cela à la rencontre « d’un parapluie et d’une machine à coudre », il y aurait là un discret éloge de l’éclectisme. Une voie à suivre. Nous avons introduit dans le numéro 4 une thématique qui donne un axe à cette production littéraire.

Les Chroniques s’articulent autour de rubriques : thème, nouvelles, étranger, poésie.

Je ressens l’existence d’une revue comme une chose animée de tensions divergentes, de tendances contradictoires ce qui donne une dynamique avec des changements à l’intérieur même de ce qui paraissait fixé par un but bien défini, c’est une forme de fluidité caractérisant à mes yeux une revue. Comme je le répéterai volontiers un espace mental, un « çà et là » au sens propre et figuré.

A. C. : Citez-nous quelques auteurs, artistes, articles dont vous êtes particulièrement content, voire fier de les avoir accueillis.

Ph.B. : Mettre en exergue certains serait pousser dans l’ombre les autres. Pour être synthétique sans dévaluer l’apport des autres collaborateurs des Chroniques, je dirai que les récits d’Iraj Valipour sur les effets de la révolution iranienne sont notoirement frappants. L’entretien avec Pierre-Marc de Biasi sur la génétique des textes est très intéressant. Je suis fier bien entendu d’avoir publié de jeunes auteurs comme Emmanuel Steiner, Philippe Jaffeux ou Lawrence Simiane - dont c’est la première édition en revue. Ou de révéler les nouvelles de Guillermo de La Roca. Et je suis aussi fier de la première publication des travaux photographiques de la très jeune Louise Sainderichin, encore étudiante.

A. C. : Vous dites dans l’éditorial de son numéro 4 qu’une des volontés de la revue et bientôt de votre maison d’édition, est la découverte de nouveaux talents dont, vous référant à Bourdieu, vous affirmez que « la base de recrutement sociologique » sera contraire à celle de la plupart des éditeurs ? Voilà une déclaration bien offensive ! Que voulez-vous dire par là ?

Ph.B. : Au fond l’édition de genre dessine une transversale sociologique. Le « polar » en est un exemple, à travers ce genre se retrouvent des auteurs d’origine socio-économique extrêmement variée (de l’académicien au taulard, pour faire vite). D’ailleurs je note au passage que sans doute l’une des raisons d’être des revues c’est aussi d’organiser cette « transversale » sociologique, une migration de personnes n’étant plus identifiées à leur origine sociale mais reconnues pour leur production textuelle. En effet comme Bourdieu l’a montré dans les Règles de l’art, l’édition de la « littérature générale » recrute ses auteurs dans quasi exclusivement deux catégories sociales : l’universitaire et le libéral. (Certes, on pourrait qualifier de naïf cette considération sociologique puisque en effet il faut un certain niveau « intellectuel » standard pour produire un livre !) Néanmoins, il semblerait que l’édition des grands éditeurs évite de recruter en dehors de ces couches sociales. C’est aussi par expérience éditoriale que je précise ce point, je l’ai constaté en travaillant avec Maurice Nadeau qui justement recrutait ses auteurs au-delà de toute considération sociale (et on ne peut pas dire que celui-ci publiait n’importe quoi !). D’où cette déclaration « offensive » sur le recrutement des auteurs.

A. C. : Au delà de votre publication propre, pensez-vous que les revues ont encore aujourd’hui un rôle éminent dans le monde littéraire? Ou relèvent-elles d’une culture de « niche » ?

Ph.B. : Indéniablement il existe un effet « niche », ce qui est a priori une restriction dans le public visé, comme des revues littéraires réservées à un auteur (les cahiers de X ou Y), des revues d’études très pointues ou des revues dont la diffusion se fait exclusivement dans le cercle d’une association… Ensemble de niches qui dessinent un chenil géant où se produit un élevage intensif de textes et d’auteurs… au-delà de la métaphore de l’animal esseulé dans une niche et la surproduction intensive, il y a là l’ambiguïté des revues, à la fois marginalisées par leur diffusion et leur lectorat, et révélatrices de talents, un ensemble d’auteurs à découvrir. Les revues ont donc un rôle essentiel comme moteur éditorial, elles constituent un foisonnement protéiforme, une capacité de renouvellement, une richesse que le Salon de la revue met si bien en évidence.

A. C. : La périodicité de la revue a été un peu bousculée : le 4e numéro est sorti au mois d’octobre dernier. Quelles sont les difficultés principales – vous parlez même de « tempêtes » dans un petit mot manuscrit – que vous avez affrontées dans le court destin de revue, moins celles qui relèvent de son élaboration, que celles rencontrées de sa réception, dans son espoir de rencontrer des lecteurs.

Ph.B. : La difficulté à exister pour une petite revue comme les Chroniques vient de la saturation des librairies. Celles-ci sont submergées par un surnombre de revues de grands éditeurs pour capter une clientèle de lecteurs qui, croyait-on, avait disparu du segment revue-trimestrielle-littéraire-journalistico-intello, la réussite éditoriale d’un titre a excité les convoitises et poussé les éditeurs dormants à investir sur le trimestriel avec les moyens dont ils disposent. Pour ne pas faire d’histoire, je ne citerai aucun titre, ils sont fort nombreux pourtant à saturer l’espace librairie, réduisant ainsi la visibilité des « petites revues ambitieuses ». Au point qu’il m’est de plus en plus difficile d’accéder à une diffusion. Mon ambition pour les Chroniques est, bien sûr, de trouver un lectorat.

A. C. : Malgré tout, vous vous lancez dans l’édition de livres. La revue était-elle déjà conçue comme l’antichambre de ce projet et sa réalisation signant la disparition de celle-ci? De quoi sera fait votre catalogue ? Quels sont les premiers titres ?

Ph.B. : L’édition n’abolira pas l’espace papier revue. Comme je l’ai précisé il existe une spécificité de la forme courte publiée seulement en revue et ne débouchant pas sur un projet éditorial. La revue est un brassage de tentatives, de tendances et d’auteurs. L’édition se nourrit des découvertes de la revue, je n’avais pas pensé immédiatement à la passerelle entre édition et revue, la qualité des manuscrits que j’ai reçus m’a décidé à franchir le pas. Pour répondre à votre « malgré tout », je dirai : oui c’est une folie que de publier en ce moment de crise, qui plus est, des nouvelles puisque, paraît-il, le Nobel à Alice Munro ne relance pas le genre « nouvelles », mais j’assume cette folie qui j’espère ne durera pas que l’espace d’un matin. J’ai commencé par publier deux recueils de nouvelles - Guillermo de La Roca, Connaître et apprécier, et Emmanuel Steiner, Nouvelles bartlebyennes -, je ne me cantonnerai pas aux nouvelles, j’ai déjà des projets de publication de roman et d’essai ainsi qu’un « polar » !

Philippe Barrot

L’Ordinuscrit

58 pages, 10 euros

ISBN 979-10-93732-31-2

Epuisé

Le numéro 18 des Chroniques du çà et là est consacré à quelques aspects culturels du Japon : entretien sur la traduction et les tendances du roman japonais ; approches d’auteurs contemporains Murakami et Ogawa ; « notes » sur l’esthétique japonaise ; historique du roman policier ; regard sur Onomichi, la ville d’Ozu ; découverte d’un phénomène japonais, le hikikomori ; pèlerinage à Kamakura ; séquence sur les sumos ; histoire du manga...

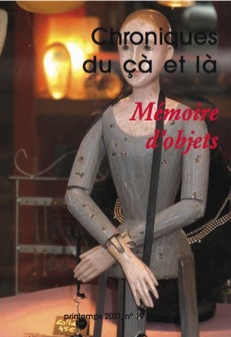

Mémoire d’objets. Voilà le sujet qui a remué des souvenirs, des attachements, des réflexions...

à propos apparemment d’un simple caillou, un sabre, une poupée, des boîtes, un livre ou un magma d’affaires accumulées, de collections, de cabinets de curiosités…

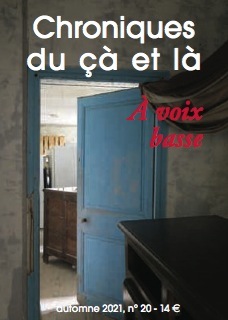

Le discret, le murmure, le chuchotement… Mezza voce se disent des choses intimes : secrets, confidences, inavouables pensées. Loin des excès de la rhétorique et des effets de langue, un je-ne-sais-quoi d’essentiel s’exprime là. Des instants saisis sur le vif côtoient récit allusif, fragment de journal, réflexion, éloge. Voilà comment se tisse le « À voix basse » de ce numéro 20 des Chroniques du çà et là.

Abonnement

Nicolas Auzanneau

Bibliuguiansie,

avec Enoptromancie

102 pages, 10 euros

ISBN 979-10-93732-66-4

Paul Svetter

Le Monde des Ravis

174 pages, 12 e

ISBN 979-10-93732-68-8

Robert Alexis

L’Eau-forte,

240 pages, 14 euros

ISBN 979-10-93732-36-7

Brigitte Mugel

Blancs

72 pages, 10 euros

ISBN 979-10-93732-28-2

178 pages, 98 dessins

en n/b et 10 en couleurs

15 e ISBN 979-10-93732-61-9

Philippe Barrot

Notes japonaises

110 pages, 10 euros

ISBN 979-10-93732-51-0

Bref. Le texte court séduit, il est séduisant. Il occupe peu d’espace-papier et de temps-lecture, il captive par son jeu sur l’implicite, l’allusif, l’ellipse.

Maurice Mourier

La Femme bue par l’aube

690 pages, 25 euros,

ISBN 979-10-93732-69-5

Epuisé

La « nouvelle » a une présence assez limitée dans le monde des livres et sur les étagères des librairies... faute de lecteurs ! Au fond, la nouvelle ne serait-elle pas devenue un genre maudit ?

Intime/Extime est le thème des numéros 26 et 27 des Chroniques du çà et là.

Que devient l’intime face à la marée montante d’un sentiment océanique d’une culture narcissique qui expose, qui donne à voir la vie privée sur les réseaux sociaux ? Intimité devenue extimité. Journaux, lettres, autofictions, mémoires, témoignages enrichissent les écrits sur le « moi » dans cette nouvelle dimension de l’intime et de l’extime, textes toujours animés d’un même besoin de « sincérité absolue».

Paysages. Les Chroniqueurss du çà et là ont exploré leurs «Paysages» qui se sont révélés être, entre autres, une puissance émotionnelle, une fiction rêvée, une palette de sensations, une confrontation avec une nature sauvage.

Jean Renaud

Les Églantiers

Roman, ISBN 979-10-93732-78-7

132 pages, 15 euros

Littré : « Vertige : État dans lequel il semble que tous les objets tournent et que l’on tourne soi-même ; Fig. Égarement des sens, folie momentanée. »

Il semble que « vertige » se conjugue, vertige des miroirs, vertige de l’absence, vertige de la chute, de l’extase, de l’effondrement, de la mémoire, vertige des rêves, vertige des trompe-l’œil, vertige des tournesols, vertige des « je me souviens », vertige des faux-semblants, des apparences, des temps qui s’écroulent, vertige des vestiges.

ISSN 2257-0039